L’utilité du langage inclusif peut être conçue de différentes manières. J’en retiendrai au moins trois.

Voici une petite histoire pour illustrer la première :

Un père et son fils sont sur la route. Ils ont un accident. Le père meurt sur le coup, tandis que le fils est conduit d’urgence à l’hôpital. Le médecin entre, voit l’enfant, et s’exclame : « Je ne peux pas opérer, c’est mon fils ! »

Comment expliquer cette situation ? La plupart d’entre nous en passent au moins par un instant de perplexité. Comme le fait remarquer Bunker D, qui a commenté cette histoire dans un article consacré à l’écriture inclusive1« L’écriture inclusive : parlons faits et sciences » https://www.bunkerd.fr/ecriture-inclusive/, on peut s’attendre à ce qu’aujourd’hui certain·es émettent l’hypothèse d’un couple de parents homosexuels. Ce n’est pourtant pas la solution la plus probable, d’autant que l’énigme date de plusieurs décennies. L’issue est donc fort simple : le médecin est une femme.

Si la compréhension de cette histoire exige une petite pause, c’est que l’expression « le médecin », censée désigner tout aussi bien une femme qu’un homme, suscite plus spontanément chez nous une image d’homme médecin. On mesure ici l’écart entre une convention de la langue française – un médecin peut être homme ou femme – et les représentations suscitées en pratique.

La plupart des noms de métier ont cependant en français deux flexions, l’une masculine, l’autre féminine, comme ouvrier et ouvrière, qui peuvent faire l’objet d’une interprétation spécifique, masculine pour ouvrier, féminine pour ouvrière, ou d’une interprétation générique, le nom masculin ouvrier pouvant désigner des hommes et des femmes. Le masculin générique peut avoir cours au pluriel, comme dans « les ouvriers sont de retour », ainsi qu’au singulier, comme dans « l’ouvrier en poste doit systématiquement être équipé d’une blouse » ou simplement « le métier d’ouvrier ».

L’interprétation générique de flexions masculine ne semble pas plus inclusive que celle de noms masculins comme « médecin », à en juger par la façon dont la plupart des gens répondent à « Citez un sportif célèbre », ou « Quel est votre héro préféré ? ». Des études ont montré que les personnes interrogées citent davantage de figures féminines lorsqu’on remplace le masculin générique par une double flexion (sportif/sportive, héro ou héroïne)2BRAUER M. et LANDRY M., « Un ministre peut-il tomber enceinte ? L’impact du générique masculin sur les représentations mentales », L’Année psychologique, 108, 243-272, 2008 ; STAHLBERG D. et SCZESNY S., « Effekte des generischen Maskulinums und alternativer Sprachformen auf den gedanklichen Einbezug von Frauen », Psychologische Rundschau, 52, 131-140, 2001.

Vous voyez peut-être dans ces premiers exemples des cas originaux, peu représentatifs de l’usage commun du genre grammatical en français. Or c’est justement là la raison d’être du langage inclusif. Car s’il y a des cas extrêmes, il y en a de moins extrêmes, et il y a donc toute une amplitude de variations dans les représentations. C’est qu’en dépit de la règle qui veut qu’en français le masculin fasse office de genre neutre, propre à désigner également le masculin et le féminin dans tous les cas où la règle s’applique, nous pouvons observer qu’à l’usage, le masculin générique n’est capable d’inclure le féminin qu’à des degrés très variables selon les situations et la forme des énoncés – et, devrais-je ajouter, selon les usager·es de la langue.

Des expériences en psychologie montrent que, même dans des cas aussi ordinaires que ceux qui suivent, l’interprétation peine à se conformer à la règle3GYGAX P., GABRIEL U., SARRASIN O., OAKHILL J. ET GARHAM A., « Generically Intended, But Specifically Interpreted : When Beauticians, Musicians, and Mechanics Are All Men », Language and Cognitive Processes, 23, 464-485, 2008. Les participant·es ont plus de difficulté à traiter des énoncés tels que « Les danseurs quittèrent la salle. La plus jeune enfourcha aussitôt son vélo. », plutôt que « Les danseurs quittèrent la salle. Le plus jeune enfourcha aussitôt son vélo. », ou « Les danseuses quittèrent la salle. La plus jeune enfourcha aussitôt son vélo »4Exemples inspirés des items de l’étude. Alors même que, du point de vue grammatical, aucun de ces énoncés n’est plus ni moins valide qu’un autre. La difficulté se renforce dans les cas de métiers associés à des stéréotypes masculins, comme dans « Les mécaniciens quittèrent l’atelier. La plus jeune fit aussitôt pétarader sa moto ». Cette difficulté est mesurable de plusieurs manières : on peut demander aux participant·es d’évaluer la plausibilité d’un énoncé ou d’une association de mots, et mesurer leur temps de réponse – plus l’association est contre-intuitive, plus le temps de réponse sera long –, voire mesurer directement l’activité oculaire ou cérébrale – un pic d’activité électrique trahira la perplexité. Pour en apprendre plus sur les résultats de telles études, on peut lire Le cerveau pense-t-il au masculin ?, de Pascal Gygax, Sandrine Zufferey et Ute Gabriel5Le Robert, Paris, 2021 ou consulter les bibliographies scientifiques des trois auteur·rices, faciles à retrouver sur le web.

Ces différences d’interprétation peuvent avoir des conséquences sociales importantes. Ainsi, des études révèlent que les adolescentes évaluent plus favorablement leurs chances de réussite lorsqu’un métier leur est présenté au moyen d’une double flexion – comme « chirurgienne ou chirurgien » – plutôt qu’au masculin générique. L’effet est plus fort dans le cas de métiers stéréotypés masculins.

Il existe aussi des cas où le masculin générique pose moins problème, soit du fait de la forme de l’énoncé, soit du fait de la faiblesse de l’enjeu du point de vue de l’égalité de genre. C’est sans doute le cas de phrases comme « Que nul n’oublie son parapluie », « As-tu croisé quelqu’un ? » ou « Allons-y tous ensemble ! ».

Nous voyons que l’usage contemporain du français induit une sur-représentation des hommes au détriment des femmes. Cette inégalité est variable en fonction des situations et des énoncés. D’où une première manière d’envisager l’utilité du langage inclusif : lutter contre la sur-représentation des hommes par la langue, soit en favorisant une meilleure représentation des femmes, soit en recherchant des représentations plus neutres. Selon la situation, selon la fin visée, différentes modalités du langage inclusif se révéleront plus ou moins adéquates. Un détour par la langue anglaise peut nous aider à le comprendre : d’après une expérience comparable à celle décrite plus haut, l’expression épicène « the dancers » se révèle plus inclusive que « les danseurs », mais pas « the mechanics » en comparaison de « les mécaniciens », les stéréotypes masculins associés étant trop forts6GYGAX P., GABRIEL U., SARRASIN O., OAKHILL J. ET GARHAM A., « Generically Intended, But Specifically Interpreted : When Beauticians, Musicians, and Mechanics Are All Men », Language and Cognitive Processes, 23, 464-485, 2008. Dans de tels cas, seules des formules visibilisant le féminin – par exemple, « mécaniciennes et mécaniciens », « mécanicien·nes », ou simplement « une mécanicienne » – permettent de lutter contre l’exclusivité, ou à tout le moins la forte prédominance des représentations masculines. De ce fait, en comparaison de langues agenres (chinois, turc…) ou à genre naturel (anglais…), les langues à genre grammatical (langues romanes…) se révèlent tantôt moins, tantôt plus propices à une démarche d’inclusion.

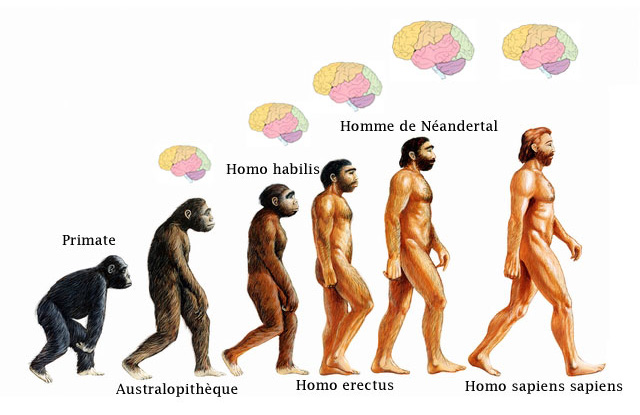

Pour illustrer la deuxième manière d’envisager l’utilité du langage inclusif, je choisirai, cette fois, une image.

7Image tirée de https://www.histoire-du-monde.fr/prehistoire/homme-moderne/

7Image tirée de https://www.histoire-du-monde.fr/prehistoire/homme-moderne/

N’y a-t-il pas quelque chose de remarquable dans cette image, comme dans l’ensemble des innombrables représentations de l’évolution humaine, jusqu’à leurs déclinaisons humoristiques ? Puisque nous sommes en 2023 – ou plus ! –, et que vous lisez un article consacré au langage inclusif, il ne vous aura pas échappé que l’on ne voit, dans cette image comme dans les autres, que des représentants mâles pour chacune des espèces d’hominidés. Il n’y a pas si longtemps, ce fait tout sauf anodin passait à peu près inaperçu. Substituer à cette succession d’hommes une succession de femmes paraîtrait, à beaucoup encore aujourd’hui, tout à fait incongru, voire illégitime, ou à tout le moins audacieux.

Attention, il ne s’agit pas de prétendre que ces illustrations suffisent à tout dire de la place des femmes dans la société, et d’en déduire qu’elles sont toujours et partout masquées par les hommes. En fait, elles sont intensivement dessinées, peintes, sculptées. Elles sont très présentes dans les consciences dès lors qu’on se penche du côté de l’intime et du privé. Elles ont accès à certaines formes de pouvoir et de prestige, et ce même dans des sociétés traditionnelles. Mais à tout le moins, d’après ce que ces images disent de notre culture, on peut s’attendre à ce qu’une large partie des femmes éprouvent le sentiment d’un manque de reconnaissance sociale, et au-delà, des difficultés à se sentir légitimes dans certains contextes. C’est que l’homme a longtemps représenté, et continue assez largement à représenter la norme, le stéréotype de l’être humain.

L’homme et l’être humain se confondent d’ailleurs dans notre langue, au moins depuis le Moyen Âge, voire depuis les derniers siècles de l’antiquité romaine. En latin classique, on trouve homo : être humain, vir (et masculus) : être humain de genre masculin, mulier (et femina) : être humain de genre féminin. Dans les derniers siècles de l’antiquité romaine, homo a commencé peu à peu à désigner à la fois l’être humain en général et l’être humain adulte de genre masculin en particulier.

Pour saisir encore mieux cette notion de norme, imaginez vous devoir illustrer ce qu’est un être humain pour des extra-terrestres, ou en sciences naturelles pour le distinguer d’autres espèces animales… Que l’image d’un homme blanc vous vienne plus spontanément à l’esprit n’est pas en soi choquant, si vous êtes un homme blanc. Il en va tout autrement si la même chose se produit alors que vous êtes une femme noire, et que corollairement, votre image vous paraît moins légitimement représenter l’être humain en général.

Ces illustrations canoniques de l’évolution humaine ne se rencontrent plus aujourd’hui ni dans les ouvrages scientifiques, ni dans les manuels scolaires, au motif qu’elles induisaient le public en erreur à propos de l’histoire de l’évolution – par exemple, on peut croire à tort qu’homo sapiens descend d’homo neanderthalensis. Elles sont tout de même encore largement diffusées dans les médias, sur le web, et certains supports de vulgarisation. Notons que depuis quelques années, de nouvelles déclinaisons, encore très rares et discrètes, accordent plus de place aux femmes.

Nous voici prêt·es à saisir cette autre raison d’être du langage inclusif. Il s’agit de bousculer l’inclination à faire de l’homme la norme de l’être humain. D’abord, et c’est la moindre des choses, en remplaçant l’Homme par l’être humain, ou l’humain, ou l’humain·e, et la liste n’est peut-être pas finie. Ensuite, pour qui veut aller plus loin, en remplaçant, comme nous l’avons vu plus haut, les noms au masculin générique par des formes plus inclusives, comme un mot épicène ou une double flexion. Mais aussi, en usant d’accords alternatifs, comme l’accord de proximité – « Ton frère et ta sœur sont rigolotes » – ou l’accord à la majorité – « Trois femmes et un homme à table. Elles ont l’air affamées. ».

La première manière d’envisager l’utilité du langage inclusif se concentre davantage sur des effets locaux : on se focalise sur la représentation des femmes à l’échelle de l’énoncé. La deuxième davantage aux effets globaux : l’attention se porte à l’échelle de la norme. Si une reformulation inclusive de « Que nul n’oublie son parapluie ! » a peu d’intérêt du premier point de vue – les femmes se sentent suffisamment concernées par l’énoncé au masculin générique –, elle en a possiblement davantage d’un point de vue plus général – en contestant la norme masculine –, même si, convenons-en, l’enjeu n’y est pas comparable à celui de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La troisième manière d’envisager l’utilité du langage inclusif est celle à laquelle je suis le moins sensible. Le fait que je sois un homme n’y est peut-être pas pour rien. Il s’agit cette fois d’attendre du langage inclusif la réparation d’un sentiment d’injustice né de l’inégalité visible dans le texte, et je suis même tenté de dire sur le texte. On part du constat, fait à l’observation des signes, d’une flagrante inégalité entre masculin et féminin. L’impact en termes de représentations passe au deuxième plan. S’il est difficile de contester la légitimité de ce sentiment d’injustice, notons qu’une telle posture présente certains pièges.

Cette exigence d’égalité recherchée sur le plan même des signes peut facilement virer au « comptage de points » en faveur du féminin ou du masculin, et on peut alors faire feu de tout bois pour approcher de l’égalité la plus stricte sur ce plan, sans jamais s’interroger sur l’intensité ou la qualité des effets produits en termes d’inclusion. Pourtant, comme nous l’avons entrevu plus haut, une double flexion, une forme épicène, ou une substitution des individus par le groupe ou la fonction (lectorat, direction…), peuvent susciter des représentations différentes, peuvent se révéler plus ou moins pertinentes selon l’effet attendu, en dépit du fait que toutes ces solutions permettent d’atteindre la même stricte égalité. Cette critique étant posée, je tiens à dire qu’il n’est pas question ici de distinguer bonnes et mauvaises solutions : toutes ont leur intérêt, et lors des ateliers je peux voir des écrivant·es enchanté·es ou surpris·es de ressentir les effets, connus ou inattendus, que peuvent engendrer diverses formes de langage inclusif.

À l’extrême, la recherche d’une stricte égalité de genre en grammaire française encourage occasionnellement à contester des formules telles que « Il fait beau », ce qui me semble de peu d’intérêt.

Plus largement, il est un terme souvent employé en matière d’écriture inclusive, celui de « visibiliser », qui sans pouvoir être qualifié d’impropre, me semble quelques fois piégeux. C’est qu’il peut amener à dériver, de la visibilisation des femmes dans les consciences, au seul visible dans le texte. Cette critique rejoint celle émise plus haut. Mais elle n’est pas la seule. La focalisation sur le visible amène trop souvent à se contenter de voir des textes écrits en langage inclusif sans se rendre compte que trop d’entre eux sont produits par des personnes pratiquant superficiellement ce langage, et ce d’autant plus que le texte est public, dans une volonté de faire signe de leur progressisme, et sans jamais prêter attention aux ressentis liés à la pratique des formes inclusives. Une telle attitude n’encourage ni à s’intéresser aux effets réels, ni à développer un rapport intime et intuitif au langage inclusif. Or comment générer spontanément des formes nouvelles, comment partager ce qui nous touche, comment simplement réconforter quiconque dans une langue perçue comme étrangère ? Le langage a bien d’autres fonctions que de représenter les unes et les autres. Ne l’oublions pas.

À quoi sert l’écriture inclusive ? S’il y a plusieurs manières de répondre à la question, son intérêt me semble, de toute façon, indéniable. Il est permis de contester ici ou là l’interprétation d’une étude, mais globalement, tant de preuves s’accumulent qu’il devient difficile de nier le sexisme de la langue française contemporaine, et du même coup l’intérêt d’usages alternatifs.

Le langage inclusif comporte des difficultés ? C’est possible. Cela pourrait faire l’objet d’un autre article. Mais ce n’est pas une raison suffisante pour récuser les conclusions d’études en psychologie expérimentale, non plus pour dénigrer tout effort d’inclusion par le langage.

Nous ne savons pas de toute façon à quoi ressemblera notre langue d’ici un siècle et au-delà, et par quels moyens elle sera devenue – si tout va bien – plus inclusive. Il n’est pas question de subir le langage inclusif, d’écrire et de parler comme ceci plutôt que comme cela sous l’effet de la pression ou de la culpabilité. Il ne s’agit pas de faire la démonstration publique de notre antisexisme. Toutes choses qui, selon moi, pourraient éloigner de la fin visée.

L’essentiel pour l’instant, c’est je crois de nous autoriser à expérimenter d’autres tournures, d’autres vocables, de réaliser que, à l’intérieur même de l’espace offert par les règles syntaxiques ayant cours en français, notre langue est plus ouverte et plus souple que ce que les locuteur·rices contemporain·es peuvent être porté·es à croire. Ce virage inclusif eût-il été plus simple au XVIème siècle ? C’est possible, car la grammaire et l’orthographe d’alors n’ayant pas encore été unifiées, on rencontrait maintes tournures qui passeraient aujourd’hui pour « inclusives », comme l’accord de proximité.

Les points médians disséminés dans ce texte vous dérangent-ils ? Si c’est le cas, tant mieux. Ils ne sont pas là pour prescrire, mais pour interroger, bousculer, et finalement vous encourager à apporter votre contribution à la langue depuis l’endroit où vous êtes. Et s’ils ne vous dérangent pas, n’hésitez pas à découvrir le module d’extension pour un point médian en accès direct clavier que je propose ici.